www.unimondo.org/Guide/Diritti-umani/Popoli-minacciati/Vite-in-movimento-lungo-la-rotta-balcanica-264182

Vite in movimento lungo la rotta balcanica

Popoli minacciati

Stampa

Foto: M. D'Aquilio

Si tiene fino a venerdì 16 maggio a Trento, presso lo spazio Ex Atesina, l’installazione “PANTA REI. Vite migranti lungo la rotta balcanica”. La mostra dell’associazione Lungo la rotta balcanica, patrocinata da ARCI e sostenuta dai fondi 8x1000 alla Chiesa Valdese è il frutto di anni di lavoro sul campo. Gli oggetti e i documenti che la compongono sono stati ritrovati per lo più nelle isole dell’Egeo, sul Carso, in Serbia e Bosnia-Erzegovina, a ridosso dei confini con la Croazia, nelle boscaglie e nei campi profughi. Le foto, gli audio e i video sono stati raccolti dall’Iran alla Germania e testimoniano il passaggio delle persone, raccontandone le storie, i luoghi e le violenze subite.

L’installazione accoglie il visitatore e la visitatrice, spiegando che il titolo PANTA REI «pone l’accento sullo “scorrere perpetuo” della vita e del fenomeno migratorio stesso: incessantemente si modificano rotte, Paesi di origine e di destinazione, modalità di spostamento, politiche di frontiera.»

Diego Saccora, uno degli autori insieme ad Anna Clementi, ci spiega che la prima esposizione è avvenuta nel 2019. Da allora, la mostra è diventata sempre più ricca e strutturata: «avevamo iniziato esponendo soltanto gli oggetti che avevamo trovato nel 2018, quando eravamo in Bosnia e sulle isole greche dell’Egeo, perché sapevamo che gli oggetti parlano un linguaggio diverso. Ma poi la voglia di raccontare è cresciuta sempre di più e abbiamo iniziato ad aggiungerne altri e ad integrarli con foto, video e audio.»

È la memoria degli oggetti che diventano simboli, tracce e testimonianze. Come le tante scarpe consunte, rotte e lasciate lungo i sentieri. O gli smartphone, che spesso sentiamo essere oggetto di discorsi superficiali, perché “se possono avere un cellulare così costoso allora vuol dire che non hanno poi tanti problemi”. Ecco, quegli smartphone, oltre che il simbolo della nostra visione ottusa, rappresentano per le persone migranti un mezzo imprescindibile di salvezza: oltre a consentire di rimanere in contatto con la propria famiglia (pensiamo per un attimo alla frequenza con cui noi chiamiamo i nostri cari), è anche il mezzo con cui rimanere aggiornati sulle politiche dei Paesi che bisogna attraversare o raggiungere, con cui chiedere aiuto e consigli; ma soprattutto è lo strumento grazie al quale orientarsi lungo le rotte. Come ci ricordano gli autori, il cellulare può diventare anche una condanna, perché si può essere intercettati e respinti.

Oggi, i diversi linguaggi dell’installazione offrono uno spaccato significativo della vita, e delle vite, lungo la rotta balcanica.

La mostra impone al visitatore di riflettere anche su tutta la differenza che può fare un passaporto, cioè sul fatto di essere nati in un Paese più o meno ricco, più o meno sviluppato, più o meno potente. Eppure, la spinta a partire accomuna tutti e tutte noi, ma le motivazioni e soprattutto gli esiti sono molto diversi.

La storia dei Balcani è sempre stata una storia dinamica, di movimento, di transito, di passaggio e anche di fuga.

Erano i primi di settembre del 2015 quando la foto con il piccolo corpo di Alan Kurdi rinvenuto su una riva turca faceva il giro del mondo. La Germania mossa dalla vergogna simboleggiata da quel bambino di 3 anni, annegato e trasportato a riva dalla corrente, si apriva alle persone migranti in cerca di rifugio e protezione.

Dura poco. Così come nel Mediterraneo Centrale dal 2014 l’operazione di ricerca e soccorso italiana Mare Nostrum era stata sostituita da quella europea di controllo Triton, così i corridoi legalizzati tedeschi lungo la rotta balcanica diventano blocchi nel 2016.

Iniziano le politiche di esternalizzazione con cui l’Europa delega ai Paesi extra-europei la gestione dei flussi migratori. In pratica, l’Unione Europea paga i Paesi confinanti perché non permettano ai migranti di arrivare in Europa, non importa a quali condizioni, come ci ricordano le testimonianze dalla Libia di cui abbiamo scritto anche recentemente.

Tornando alla rotta balcanica, qui l’accordo del marzo 2016 avviene con la Turchia di Erdoğan, in cambio di sei miliardi di euro.

Nel frattempo 60 mila persone rimangono bloccate nei Balcani, 50 mila solo in Grecia. Il campo di Idomeni diventa il simbolo della vergogna e in Serbia le persone si ammassano in capannoni industriali in attesa di poter varcare un confine sempre più inaccessibile.

L’Europa innalza i suoi muri: l’Ungheria di Orbán completa a marzo del 2017 la doppia recinzione di filo spinato alta 4 metri e lunga 175 km al confine con la Serbia. Aumenta la violenza: Ungheria, Bulgaria e Croazia vengono denunciate per i respingimenti violenti, in Serbia e in Italia iniziano gli sgomberi.

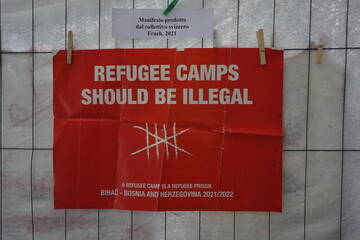

Con l’aumento dei blocchi e dei muri, le rotte si modificano e la Bosnia diventa il luogo da cui tentare il game, cioè l’azzardo di attraversare la boscaglia ed entrare in Unione. Viene chiamato game perché se vieni preso dalla polizia, vieni respinto a catena anche fino al punto di partenza. In Bosnia si costruiscono campi sia formali, come quello di Bihać, che informali come a Velika Kladuša. Sono fabbriche dismesse, capannoni abbandonati, ex basi militari. Frammenti di una guerra che riprendono vita e, con loro, anche i fantasmi del passato: un governo centrale inesistente, autorità locali incapaci di gestire la situazione, la Republika Srpska che si rifiuta di accogliere migranti, i cittadini bosniaci divisi tra rabbia, esasperazione e gesti di umana solidarietà.

Le politiche di esternalizzazione si rivelano per quello che sono: politiche miopi, oltre che crudeli, che rendendo l’Europa ricattabile. La Turchia usa proprio quest’arma per fare pressione sulla UE, mentre i campi in Grecia sono al collasso e la narrativa xenofoba delle destre estreme diventa sempre più vincente. La Grecia schiera l’esercito al confine e, con il supporto di Frontex – agenzia europea di guardia delle frontiere – si diffonde ulteriormente la pratica dei respingimenti illegali.

Siamo a metà 2020 e, dopo che la pandemia ha fermato il mondo, Moria offre agli europei un brusco risveglio. Il campo profughi brucia e 12 mila persone vagano per la strada, ennesimo manifesto della disumanità europea. Viene inaugurato l’ennesimo campo, che in breve viene soprannominato Moria 2.

Arriva l’inverno e a Lipa, in Bosnia, le condizioni sono impossibili, tanto che l’OIM, agenzia ONU per le migrazioni, si ritira dalla gestione del campo, mentre le istituzioni bosniache litigano e si rimpallano le responsabilità. Sono 1.500 le persone che rimangono all’addiaccio. Ancora una volta, l’Europa non fa sostanzialmente niente.

L’anno seguente Lipa diventa un campo di accoglienza, che per quanto migliorato rimane un luogo di confinamento e sorveglianza. In Grecia le persone sono per strada, facili prede dei trafficanti, o rinchiuse in campi i cui muri raggiungono i tre metri di altezza. Il governo ellenico cerca di spostare le persone migranti dal continente alle isole, dove sono più facilmente controllabili.

Appaiono nuove ombre su Frontex dopo che numerose inchieste attestano la complicità e la partecipazione da parte dell’agenzia europea nei respingimenti illegali. Il suo direttore esecutivo Fabrice Leggeri si dimette. Ma passano solo pochi mesi e Frontex intensifica la sua presenza nei Balcani, accompagnata da un budget di 39,2 milioni di euro dati ad Albania, Montenegro, Bosnia e Serbia per gestire i confini esterni dell’Unione, ergo impedire gli accessi ai migranti.

Il 2023 è l’anno della strage di Cutro – e del decreto italiano che porta il suo nome – ma anche di quella di Pylos, in Grecia. Il 18 ottobre, nove Paesi europei, tra cui l’Italia, decidono di ripristinare i controlli alle frontiere dentro l’area Schengen. L’intento è esplicito e dichiarato: aumentare i blocchi per le persone migranti in transito lungo le rotte balcaniche.

Di nuovo, le rotte balcaniche si moltiplicano, cambiano e si dilatano in base a tanti fattori. Come scrivono gli autori della mostra: «dopo aver lasciato la propria casa, le persone intraprendono un viaggio che non è mai lineare, che muta in base alle politiche messe in atto dai governi, all’apertura di un canale attraverso una specifica frontiera, alla scelta della rete dei trafficanti, alle disponibilità economiche e agli imprevisti incontrati lungo la strada. Il percorso può durare anche anni e ridimensionarsi, assieme ai sogni e ai progetti per il futuro. Spesso può diventare una condanna, l’unico spazio esistenziale possibile in cui si rimane invischiati, fino al punto di perderne lo scopo, se non quello di spostarsi e divenire un abitante delle zone di confine.»

Nel 2024 in Serbia riprendono gli sgomberi al confine con l’Ungheria e le persone forzate a spostarsi verso sud. Anche il Silos di Trieste viene messo sotto sgombero e mai sostituito da un centro di accoglienza per persone in transito, come avevano chiesto molte associazioni. La Germania sospende Schengen e rafforza i controlli lungo tutti i confini. Il 2024 è anche l’anno del protocollo Italia-Albania, un accordo apripista e, contemporaneamente, un ulteriore passo sulla scala dell’esternalizzazione dei flussi, con la volontà dichiarata di applicare ogni metodo possibile di deterrenza all’immigrazione.

Ma è necessario affermare che l’esternalizzazione, oltre che essere un’abdicazione alle proprie responsabilità, ha finora evidenziato soltanto le sue contraddizioni. Non solo le persone continuano a muoversi, ma come scrivono gli autori della mostra: «quanto più un individuo è lasciato solo ed invisibile, tanto più le reti criminali mantengono stretto il loro giogo. Qualunque politica atta a trascurare le persone in difficoltà lascia il campo libero a chi sfrutta i più deboli.»

Come scritto all’inizio dell’articolo, l’esposizione a Trento si concluderà venerdì 16 maggio. Gli autori hanno già in programma di esporre a Udine e a San Vito al Tagliamento. Per rimanere aggiornati sulle prossime esposizioni si può consultare il sito dell’associazione Lungo la rotta balcanica.

Foto: M. D'Aquilio

Maddalena D'Aquilio

Laureata in filosofia all'Università di Trento, sono un'avida lettrice e una ricercatrice di storie da ascoltare e da raccontare. Viaggiatrice indomita, sono sempre "sospesa fra voglie alternate di andare e restare" (come cantava Guccini), così appena posso metto insieme la mia piccola valigia e parto… finora ho viaggiato in Europa e in America Latina e ho vissuto a Malta, Albania e Australia, ma non vedo l'ora di scoprire nuove terre e nuove culture. Amo la diversità in tutte le sue forme. Scrivere è la mia passione e quando lo faccio vado a dormire soddisfatta. Così scrivo sempre e a proposito di tutto. Nel resto del tempo faccio workout e cerco di stare nella natura il più possibile. Odio le ingiustizie e sogno un futuro green.