www.unimondo.org/Notizie/Spartiacque-262534

Spartiacque

Notizie

Stampa

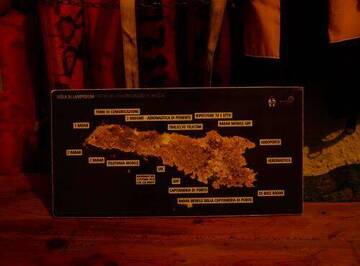

Foto: M. Canapini

Domando a Claudia Vitali il funzionamento dei corridoi umanitari. “Per cominciare, Lampedusa non è direttamente collegata ai CU (corridoi umanitari). È un luogo d’approdo, volutamente tenuto in stato d’emergenza anche quando non c’è bisogno. È un luogo di frontiera che fa comodo per tanti motivi. L’accoglienza è uno dei business più grossi al mondo, anche quando non ci sono flussi massicci come, ad esempio, in inverno. La Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola valdese e la comunità di Sant’Egidio hanno firmato nel 2015 (e rinnovato nel 2017) un Protocollo con i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno per permettere a soggetti vulnerabili di raggiungere l’Italia in sicurezza e legalità. La base giuridica è data dall’articolo 25 che concede ai Paesi membro dell’area Schengen la possibilità di rilasciare visti umanitari validi per il proprio territorio. I corridoi sono un modello replicabile in tutta Europa, come è già avvenuto in alcuni paesi (500 persone in Francia, 150 in Belgio, venti in Andorra) e sono un esempio di sinergia virtuosa tra società civile e istituzioni. In quattro anni sono arrivate così 2.000 persone in Italia, di cui 501 minori, 392 dei quali sotto i quattordici anni. I principali obiettivi sono: evitare i viaggi della morte nel Mediterraneo; contrastare il business criminale dei trafficanti di esseri umani; concedere a persone in condizioni di vulnerabilità un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario; garantire condizioni di sicurezza per tutti, sia per i richiedenti asilo che per chi accoglie. Ognuna delle organizzazioni promotrici, per la quota parte di responsabilità, si impegna a fornire assistenza umanitaria e legale; ospitalità e accoglienza in Italia; sostegno nel percorso di integrazione. Infine vorrei sottolineare due progetti paralleli degni di nota: il primo è Medical Hope, iniziativa di aiuto sanitario in Libano, poiché la sanità nel Paese dei cedri è settore privato e lo status umanitario non esiste. In aggiunta, dal 2018 MH ha avviato un partenariato con la Ong spagnola Proactiva Open Arms, che a partire dal 2015 ha soccorso e salvato 59.000 persone nel Mediterraneo”. “Chi sono i maggior beneficiari dei corridoi umanitari e perché sono fondamentali?” domando bruscamente. “L’azione è rivolta a tutte le persone in condizioni di vulnerabilità, ad esempio vittime di persecuzioni, torture e violenze, minoranze perseguitate, donne sole e vittime di tratta, malati non curabili nei paesi di provenienza, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa o etnica. Le associazioni proponenti, attraverso contatti diretti nei paesi interessati dal progetto o tramite segnalazioni fornite da attori locali, predispongono una lista di potenziali beneficiari. Ogni segnalazione viene verificata prima dai responsabili delle associazioni, poi dalle autorità italiane. I CU non pesano sulle finanze pubbliche italiane. I fondi per la realizzazione del progetto, infatti, provengono in larga parte dall’8 per mille della Chiesa evangelica valdese e da altre chiese, sostenitori, singoli donatori. I beneficiari partono e atterranno a Fiumicino, dove li accogliamo. L’Europa ha dato sette miliardi alla Turchia per gestire la frontiera balcanica (ossia la porta d’ingresso d’Europa) senza risolvere nulla. MH con cinque milioni ha aiutato duemila persone in maniera legale. C’è la possibilità di salvare tantissime persone, ma manca la volontà perché andiamo a toccare l’interesse di uno dei commerci più redditizi al mondo: il traffico di esseri umani”. Lampedusa mi appare come un cespuglio di giunco in comunione con Nettuno.

Sull’appennino centrale c’è un prima e un dopo il terremoto. In Sierra Leone un prima e un dopo l’ebola. A Erto un prima e un dopo l’onda infame del Vajont. In Iraq e in Siria un prima e un dopo l’ISIS. Lo spartiacque moderno di Lampedusa è dato dal 3 ottobre 2013. Ne annuso il riverbero incrociando gli sguardi dei recenti naufraghi, incollati al sagrato della chiesa di Don Carmelo dal 23 novembre scorso, giorno in cui un barcone si è rovesciato di fronte all’Isola dei Conigli. 149 salvati, 20 sommersi. Il mare nero partorisce un’alba pallida, incorniciata dalla Porta di Lampedusa: Porta d’Europa (un monumento di quasi cinque metri di altezza e di tre metri di larghezza, realizzato in ceramica refrattaria e ferro zincato, inaugurato il 28 giugno 2008 dall’artista Mimmo Paladino). Un simbolo - dicono i promotori - che aiuti a non dimenticare e che inviti, ognuno secondo le proprie credenze religiose o laiche, alla riflessione e alla meditazione su quanto tragicamente sta avvenendo ancora ogni giorno sotto agli occhi di tutti.

In un bar qualunque incontro Anna Marini, insegnante liceale: “Ho passato diciotto anni della mia vita a fare volontariato in strada. Ho cominciato nel 1991 con l’esodo albanese e successivamente con la guerra in Bosnia, nel 1994. In nord Italia ci siamo ritrovati famiglie e ragazzi soli in mezzo alla strada. Uscivamo in macchina per monitorare le vie di Brescia e dare una mano alle giovani donne vittime di tratta. All’epoca vivevo nel quartiere Noce e facevo parte della parrocchia di Don Neva, un vero vulcano. Di minorenni in mano ai mafiosi ne vedevamo anche a Verona, Bergamo e dintorni; bambine di nove anni cresciute nei bordelli di pedofili senza scrupoli. C’era così tanta miseria nell’area balcanica che si vendevano i figli per 2.000 euro. Il gruppo è cresciuto molto, dando una mano a dozzine di prostitute; nonostante i pericoli e le minacce, alcune di esse sono riuscite a evadere dalla tratta ottenendo la protezione umanitaria. Nei primi anni Duemila è cominciato invece l’esodo delle nigeriane, che all’epoca arrivavano quasi tutte in aereo, truffate e soggiogate con ricatti e riti voodo. Con la Legge Bossi-Fini si è aperta la rotta del deserto, catalizzatrice per liti su strada, traumi psicologici, corpi violati, analfabetismo, menti sconnesse. Tante volte ho incontrato ragazze con documenti che attestavano il loro passaggio a Lampedusa; tempo di un pasto in parrocchia, un abbraccio ed erano già lontane. Ti racconto tutto questo perché il 23 novembre scorso mi trovavo al faretto rosso, davanti al fortino della Seconda guerra mondiale. Stavo passeggiando quando ho visto uscire in mare una motovedetta, anche se il mare era terribile. Il barcone dei migranti era un puntino in mezzo al caos. È uscita di lì a poco una seconda motovedetta. Stavano scortando l’imbarcazione quando un’onda l’ha capovolta. I puntini che vedevo dal costone, ossia i naufraghi, andavano giù e su, risalivano, annaspavano, battevano le braccia, qualcun colava a picco. È accaduto lì, davanti ai miei occhi, a un miglio neanche dalla salvezza. È stato un pescatore a dare l’allarme. Perché con otto radar e due droni a disposizione non è stato possibile avvistarli prima? Mentre li guardavo immaginavo l’esito della vicenda. Pensavo e penso tuttora al dopo, a cosa accadrà poi. È un crampo allo stomaco sapere già la risposta: per alcuni di loro la prospettiva più concreta è la strada, la prostituzione, l’annullamento individuale che segue lo sbarco”.

Matthias Canapini

Matthias Canapini è nato nel 1992 a Fano. Viaggia a passo lento per raccontare storie con taccuino e macchina fotografica. Dal 2015 ha pubblicato "Verso Est", "Eurasia Express", "Il volto dell'altro", "Terra e dissenso" (Prospero Editore) e "Il passo dell'acero rosso" (Aras Edizioni).