www.unimondo.org/Notizie/La-peggior-minaccia-per-i-deserti-Le-alluvioni-259053

La peggior minaccia per i deserti? Le alluvioni

Notizie

Stampa

Foto: Unsplash.com

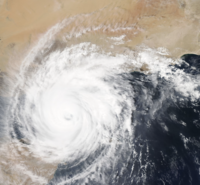

È un momento in cui abbiamo avuto notizie tutt’altro che rincuoranti dal punto di vista climatico: dalle delusioni della COP di Cali, all’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti che di certo non è un fautore delle evidenze scientifiche che dimostrano il cambiamento in atto, alle alluvioni che, sia in Italia che in Europa, hanno martoriato i nostri territori, scatenando rimpalli di accuse e colpevoli, dal dissesto idrogeologico agli abusi edilizi. Certo è che, allargando lo sguardo anche ad altre latitudini, quella delle conseguenze del surriscaldamento globale non è una questione locale dagli effetti sempre prevedibili e, anche negli ambienti più inaspettati, ha molto a che fare con il nostro rapporto con l’acqua e con la sua abbondanza.

Uno studio della Southern California University in collaborazione con l’Istituto Physique du Globe de Paris ha scoperto che la più grande minaccia a cui vanno incontro gli ambienti desertici è quella delle inondazioni. Un controsenso? Solo apparente, perché purtroppo il legame c’è ed è molto coerente con ciò che stiamo provocando, anche se per capirlo occorre partire da lontano.

Le indagini dei ricercatori hanno riscontrato un collegamento tra l’aumento dell’erosione del suolo in aree costiere, dovuta alla desertificazione, e il peggioramento degli impatti delle alluvioni in Medio Oriente e Nord Africa. Il focus dello studio, pubblicato un anno dopo sulla rivista «Nature Communications», è stato il 2023, con le inondazioni che hanno messo in ginocchio la città di Derna e Susah in Libia, lasciandosi alle spalle un bilancio di oltre 11 mila decessi.

Quello delle aree aride è un contesto di estrema vulnerabilità: nell’ultimo decennio la zona a nord del deserto del Sahara (un’estensione che supera quella degli Stati Uniti continentali) ha affrontato una pericolosa combinazione di condizioni riassunte da un clima tendenzialmente molto arido improvvisamente interrotto da intense tempeste lungo le zone costiere. Facciamo però un passo indietro: come ci siamo arrivati, fin qui?

La crescente desertificazione ha provocato sempre più intensi episodi di siccità e le piogge nella regione sono aumentate in frequenza a causa dell’innalzamento delle temperature delle acque marine del Mediterraneo orientale dovute al surriscaldamento globale. Due condizioni estreme che, come sostiene uno degli autori della ricerca, lo scienziato Essam Heggy, “hanno aumentato l’erosione del suolo e generato inondazioni mortali di fango e melma difficili da controllare considerato anche il deterioramento delle dighe presenti in queste zone”.

A quanto emerge dallo studio, non sono i periodi di forte siccità la peggiore minaccia alle terre e alle popolazioni del Sahara. Sono le inondazioni, proprio come quella dello scorso autunno che, secondo l’Istituto Yale Climate Connections, non sono state mai osservate nell’ultimo secolo e hanno mietuto vittime a causa della compresenza di 3 combinazioni di eventi: le fortissime piogge, il crollo di due dighe di controllo delle inondazioni e il malfunzionamento delle infrastrutture periferiche e cittadine per monitorare eventi estremi (come per esempio il controllo dell’accumulo di sedimenti che vengono erosi proprio dal deserto).

Le responsabilità umane ci sono, e riguardano anche l’utilizzo degli strumenti tecnologici a disposizione, come afferma Jonathan Normand, primo autore dello studio: “Oggi possiamo postare sui social nel mezzo del deserto grazie a centinaia di satelliti che orbitano intorno alla terra, ma gli scienziati non hanno a disposizione che un limitato numero di satelliti utili a cogliere la complessità delle dinamiche terresti e dei processi di superficie nelle aree desertiche”.

E continua: “non sono questi gli unici fattori di rischio: le tempeste diventano sempre più forti e le città sempre più popolose e meno organizzate in termini di politiche e infrastrutture volte a ridurre lo sviluppo indiscriminato e aumentare invece la capacità di far fronte a disastri ambientali che, di questo passo, potranno solo diventare più frequenti.” Un’ulteriore dimostrazione, purtroppo, di quanto la politica e le conseguenti decisioni poco si basino sulle scoperte della scienza nonostante le conferenze sul clima si sprechino, anche quelle ospitate nella regione. Alla fine, il peggior nemico che abbiamo di fronte sono le nostre stesse convinzioni che ci spingono a credere che questi eventi estremi siano puntuali sventure che non si ripeteranno. Ma i modelli climatici smentiscono questa ingenua prospettiva, anzi le proiezioni ci avvertono che torneranno, e con intensità ancora peggiori.

Anna Molinari

Giornalista freelance e formatrice, laureata in Scienze filosofiche, collabora con diverse realtà sui temi della comunicazione ambientale. Gestisce il progetto indipendente www.ecoselvatica.it per la divulgazione filosofica in natura attraverso laboratori e approfondimenti. È istruttrice CSEN di Forest Bathing. Ha pubblicato i libri Ventodentro (2020) e Come perla in conchiglia (2024). Per la testata si occupa principalmente di tematiche legate a fauna selvatica, aree protette e tutela del territorio e delle comunità locali.