27 Gennaio

Giornata della memoria delle vittime della Shoah

Il termine Shoah (dall’ebraico “distruzione totale”) fa riferimento al genocidio compiuto dalla Germania nazista a danno di persone ed etnie ritenute inferiori, indegne ed indesiderabili dal regime: omosessuali, ebrei, oppositori politici, zingari, disabili, testimoni di Geova e altre ancora. Le popolazioni Rom e Sinte, anche esse vittime di persecuzioni, fanno riferimento agli stessi avvenimenti con il nome di Porajmos (grande divoramento).

L'idea drammatica che stava alla base delle persecuzioni che il regime di Adolf Hitler attuò negli anni tra il 1935 e il 1945, consisteva nella superiorità della razza ariana sulle altre. Anche in Italia, il regime fascista in quei decenni mise in atto una vera e propria politica antisemita e di odio razziale.

Il 27 gennaio del 1945, l’offensiva russa contro Berlino portò alla scoperta del campo di concentramento polacco di Auschwitz, all’interno del quale la follia nazista uccise oltre un milione di persone. Questa data è oggi fissata a memoria di quanto successe, in onore alle milioni di vittime e incarcerati, ai loro familiari e a quanti si batterono in opposizione al progetto di sterminio.

La giornata della memoria serve anche a rendere coscienti e solidali le nuove generazioni, affinché tengano sempre vivo il ricordo di chi fu vittima del delirio umano e si impegnino in prima persona contro ogni forma di neo nazismo ancora attivo in Europa.

Cosa fare oggi?

Informati sul Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21).

Accadde oggi:

- 1944: nasce a Belfast la pacifista irlandese Mairead Corrigan, co-fondatrice della Community of Peace People, premio Nobel per la pace nel 1976.

- 1944: viene ucciso in un agguato fascista Felice Cascione, medico e partigiano italiano, noto per la sua umanità nei confronti dei prigionieri fascisti feriti.

- 1945: l’Armata Rossa libera il campo di sterminio di Auschwitz.

- 1948: l'Italia entra a far parte dell'Unesco, ratificandone l'Atto costitutivo.

- 1967: oltre 60 Nazioni ratificano il Trattato sullo spazio extra-atmosferico, che vieta l'utilizzo di armi nucleari nello spazio.

- 1973: con gli Accordi di pace di Parigi finisce ufficialmente la guerra in Vietnam.

- 2009: la Corte Penale Internazionale dà inizio al primo processo sullo sfruttamento dei bambini soldato, contro il leader dell'Unione di Patrioti Congolesi Thomas Lubangda Dyilo.

27 Gennaio nel mondo

- Italia: Giornata della memoria delle vittime della Shoah

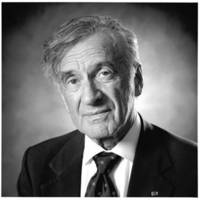

Elie Wiesel

Scu.edu

L’aver acceso una piccola luce nella notte di Auschwitz e dello sterminio degli ebrei (e non solo) perpetrato dai nazisti è il merito di molti testimoni sopravvissuti: Elie Wiesel (1928), premio Nobel per la pace nel 1986, è una delle voci più potenti e autorevoli che hanno raccontato la tragica esperienza del lager. Nato al confine tra Romania e Ungheria da una famiglia di piccoli commercianti ebrei ortodossi, giovanissimo nel 1944, venne deportato al campo di sterminio di Auschwitz da cui si salvò a stento, unico di parenti e amici. Finito successivamente in un orfanotrofio di Parigi comincia a lavorare come giornalista: soltanto negli anni ’60 però inizia a scrivere sulla Shoah, un ruscello di memoria che diventerà un fiume in piena per raggiungere il maggior numero di persone e far comprendere a quali livelli di orrore può arrivare l’uomo. Trasferitosi negli Stati Uniti, di cui ha assunto il passaporto, Wiesel ha contribuito alla nascita di molte istituzioni della memoria: cittadino del mondo, la sua vita stessa è un ammonimento sulla storia ma anche la prova che i valori della libertà e della dignità umana, benché sempre sull’orlo della barbarie, possono alla fine resistere e vincere.

Per approfondire.

Diventa fan di Unimondo su Facebook

Il testo è riproducibile in parte o in toto da tutti i media italiani citando la fonte e dandone comunicazione a Unimondo.Se il lettore nota carenze od omissioni può scrivere a [email protected] Le descrizioni dei personaggi qui riportate sono state rese possibili grazie al sostegno della Provincia Autonoma di Trento (PAT).

Il tutto è stato raccolto in un opuscolo edito dalla PAT dal titolo "Una persona un giorno".